本文旨在探讨体育心肺训练与中考体育项目成绩提升的有效路径与策略。随着中考体育科目成为综合评价学生身体素质和运动能力的重要指标,心肺功能的训练逐渐成为备考中不可忽视的一部分。心肺训练对提升运动员的有氧耐力,进而增强运动成绩起着至关重要的作用。本文将从四个方面详细探讨:一是心肺功能的基础理论及其在体育训练中的作用,二是不同中考体育项目对心肺功能的需求与适应性训练,三是结合个体差异的量身定制训练计划,四是心理因素对心肺训练效果的影响及其优化路径。通过对这些策略的分析,提出一系列切实可行的建议,帮助学生在中考体育中取得更好的成绩。

1、心肺功能的基础理论与重要性

心肺功能是指心脏和肺部协同工作,以向身体各部分供氧的能力。它是人体维持运动所需的基本生理条件,直接影响运动员的耐力和运动持续时间。通过提高心肺功能,可以有效延缓乳酸积累,减少运动疲劳,提高运动效能,从而在运动中维持较高的表现。

体育心肺训练,主要通过增强心脏的泵血功能与肺部的气体交换能力,提高机体的有氧代谢水平。在进行长时间中等强度运动时,充足的氧气供应至关重要。心肺训练能有效提升心脏的最大泵血量,肺部的通气量,从而提高运动员在长时间高强度运动中的表现。

对于中考体育项目,心肺功能的训练意义尤为突出。尤其在项目如长跑、1000米跑和400米等有较高有氧代谢需求的运动项目中,心肺训练直接影响运动成绩。系统的心肺功能训练不仅能够提高学生的有氧耐力,还能增强其运动后的恢复能力,减少肌肉疲劳感。

2、不同中考体育项目对心肺功能的需求

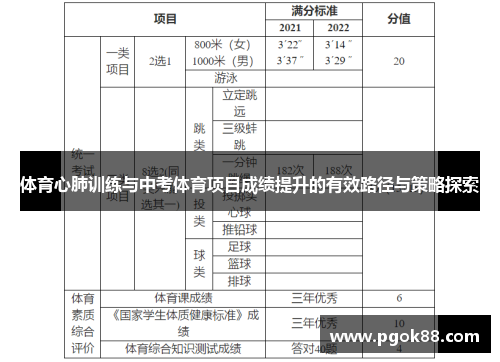

中考体育项目包括长跑、仰卧起坐、立定跳远、50米跑等,每个项目的运动需求不同,其中有氧耐力要求较高的项目,尤其需要关注心肺功能的训练。以1000米跑为例,考察的是学生的心肺耐力和有氧能力。这一项目需要学生在长时间内维持稳定的速度和呼吸节奏,因此心肺功能的提升直接关系到跑步成绩。

PG电子官网

与之不同的是,50米跑虽然是一项短跑项目,但对于起跑爆发力和短时间内的快速心肺响应能力有较高要求。短时间的高强度运动往往伴随着乳酸的积累,这要求学生在训练中增强快速恢复的能力和心肺系统对突发运动强度的适应能力。

立定跳远和仰卧起坐等项目,主要侧重于肌肉力量和爆发力,虽然心肺功能的直接需求相对较低,但它们对运动员整体身体素质的要求仍然较高。通过心肺功能的训练,可以间接提升运动员的肌肉耐力,帮助其在高强度的运动中保持稳定表现。

3、个体差异与量身定制训练计划

每个学生的体质和运动能力存在较大的差异,因此,在进行心肺训练时,应根据个人的具体情况制定量身定制的训练计划。通过科学的评估,了解学生的基础心肺状况,选择适合其现有水平的训练强度和运动方式。

对于有一定运动基础的学生,可以采取高强度间歇训练(HIIT)等方式,通过短时间内的剧烈运动和充分休息来提高心肺功能。相较于传统的长时间低强度训练,高强度间歇训练能够更有效地激活心肺系统,提升运动能力。

对于心肺功能较差的学生,应从较低强度的有氧运动入手,例如慢跑、游泳等低冲击性的运动形式,逐步增加训练强度和持续时间。此外,逐渐增加心肺负荷的过渡性训练计划能有效避免运动伤害,并确保训练效果稳步提升。

4、心理因素对心肺训练效果的影响

体育训练不仅是对身体的挑战,也是一种心理挑战。学生在进行高强度心肺训练时,常常面临体力和心理的双重压力。保持积极的心态、克服训练中的心理障碍,是提升心肺功能的一个重要因素。科学研究表明,心理因素在运动表现中的作用越来越被重视。

例如,学生在进行长时间耐力运动时,常常会出现疲劳感和放弃念头。如何通过心理调节保持专注、调整呼吸、克服疼痛,是心肺训练中不可忽视的方面。训练过程中,可以通过渐进性训练来增强学生的心理耐受力,提高其面对运动中艰难时刻的抗压能力。

此外,家长和教师的支持与鼓励也能在心理上帮助学生增强信心。创造一种积极向上的训练氛围,增强学生的自信心,使其在训练中保持高度的积极性和主动性,从而实现心肺功能的更好提升。

总结:

通过系统的体育心肺训练,可以有效提升学生的心肺功能,从而在中考体育项目中取得更好的成绩。提升心肺功能的路径包括理论学习、适应性训练、个体化的训练方案以及心理调节等方面。每个学生应根据自身的体质特点,选择合适的训练方法,并通过科学合理的训练计划,确保训练效果的最大化。

总的来说,心肺训练在中考体育成绩提升中的重要性不言而喻。通过全面的训练策略,既能够提高学生的有氧耐力,也能帮助他们提高在考试中的运动表现。希望学生们能够从中获益,享受运动带来的身体和心理的双重提升。